La guerre, l’agriculture et le climat : les limites de notre système alimentaire

La guerre qui a lieu actuellement en Ukraine a cruellement rappelé notre dépendance à l’énergie, et la nécessité de miser avant tout sur la sobriété énergétique, comme nous l’avons décrit dans l’article Consommer moins d’énergie : la meilleure arme pour se passer du pétrole et du gaz russe en un temps record (consulter l'article).

Cette guerre montre également les limites actuelles de notre système alimentaire européen et français d’un point de vue énergétique et climatique. Nous allons esquisser ces limites avec l’exemple de trois filières agricoles : les tomates, la volaille et les grandes cultures.

1. La production de tomates ou la dépendance au gaz

Parmi les 6 millions de tonnes de légumes produits en France (3ème pays producteur européen[1]), la tomate tient la première place avec 643 000 tonnes produites en 2020.

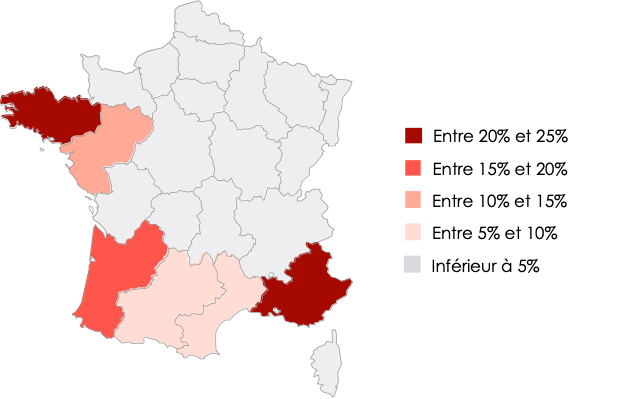

Pour cette culture de premier plan très appréciée des Français et Françaises, la Bretagne est la première région productrice de France avec 25% des volumes, suivie par la région PACA avec 23%[2]. Mais pour autant, cette production de tomates, notamment dans le Grand Ouest français, se fait aujourd’hui quasiment exclusivement sous serre chauffée, majoritairement au gaz naturel (le CTIFL[3] estimait en 2016 à 77% la part du gaz naturel dans l’énergie utilisée pour le chauffage des tomates en France).

Quand on sait qu’une serre chauffée pour la culture de tomates consomme en moyenne 300 kWh/m2 par an[4], alors qu’un logement classé étiquette E en consomme[5] 240 kWh/m2, on comprend la très forte dépendance énergétique de cette production. Cette consommation énergétique se retrouve dans l’empreinte carbone, une tomate chauffée au gaz émettant 1,7 kgCO2e / kg contre 0,2 kgCO2e / kg pour une tomate non chauffée, soit un facteur 11[6].

Au-delà du coût carbone, cette guerre en Ukraine accentue également la question du coût énergétique pour les producteurs. En effet, avec un prix du gaz se situant désormais à 200 euros le MWh contre 30 euros avant la guerre, certains producteurs de tomates en Bretagne et ailleurs se retrouvent dans l’impossibilité de payer les factures et sont donc contraints d’arrêter le chauffage, avec le risque de diminuer les rendements et la production.

Cette crise montre comment la raréfaction des énergies fossiles, qu’elle soit due à une crise géopolitique ou une transition climatique, expose certains pans de l’agriculture française à des risques business majeurs.

- La question du report énergétique est bien sûr à étudier : c’est le cas par exemple d’exploitations en polyculture qui vont disposer d’unités de méthanisation issues de leur élevage, et qui vont permettre de chauffer les serres via la chaleur résiduelle (ou dite fatale) du procédé de fabrication du biométhane.

- Serristes et maraichers travaillent aussi d’ores et déjà à réduire les consommations des serres via des solutions telles que le calorifugeage du réseau ou des parois de serre plus isolantes.

- Néanmoins, dans un monde bas carbone où l’énergie est une source rare et chère, il est nécessaire de se questionner sur la façon de produire des tomates en France avec le moins d’énergie possible. Ce qui peut et doit se traduire par développer d’autres zones de production françaises en dehors du Grand Ouest, toujours sous serre, mais là où la tomate peut grandir sans besoin de chauffage.

2. La production de poulets ou la dépendance aux protéines étrangères

La volaille est aujourd’hui la deuxième viande la plus produite en France après le porc, puisqu’on compte une production totale d’environ 1,7 millions de tonnes-équivalence carcasse[8] (soit 28 kg par habitant) contre 2,3 millions de tonnes-équivalent carcasse pour le porc (soit 31 kg par habitant).[9]

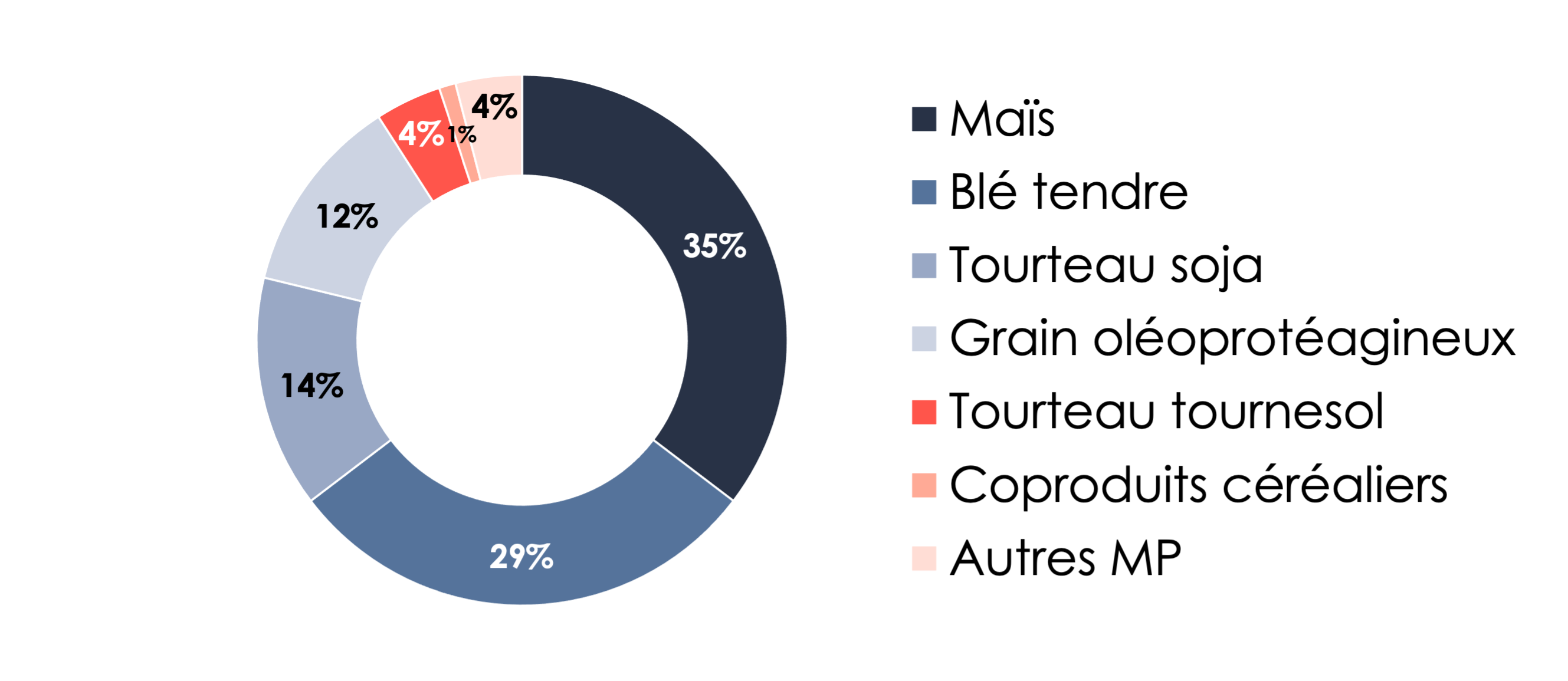

Si la production de poulets peut apparaître comme faiblement carbonée au kg consommé (~1,9 kgCO2e/kg pour un poulet conventionnel contre ~2,5 kgCO2e/kg pour un porc conventionnel[10], il existe pour autant des marges de progrès très importantes, en particulier dans la façon de nourrir nos élevages de volaille. En effet, les volailles de chair ne sont aujourd’hui presque nourries qu’avec des aliments complets (FAB, non produits à la ferme), dont deux tiers avec des céréales (maïs puis blé tendre), un quart de tourteaux (principalement soja et tournesol) et 12% de grains oléo-protéagineux.

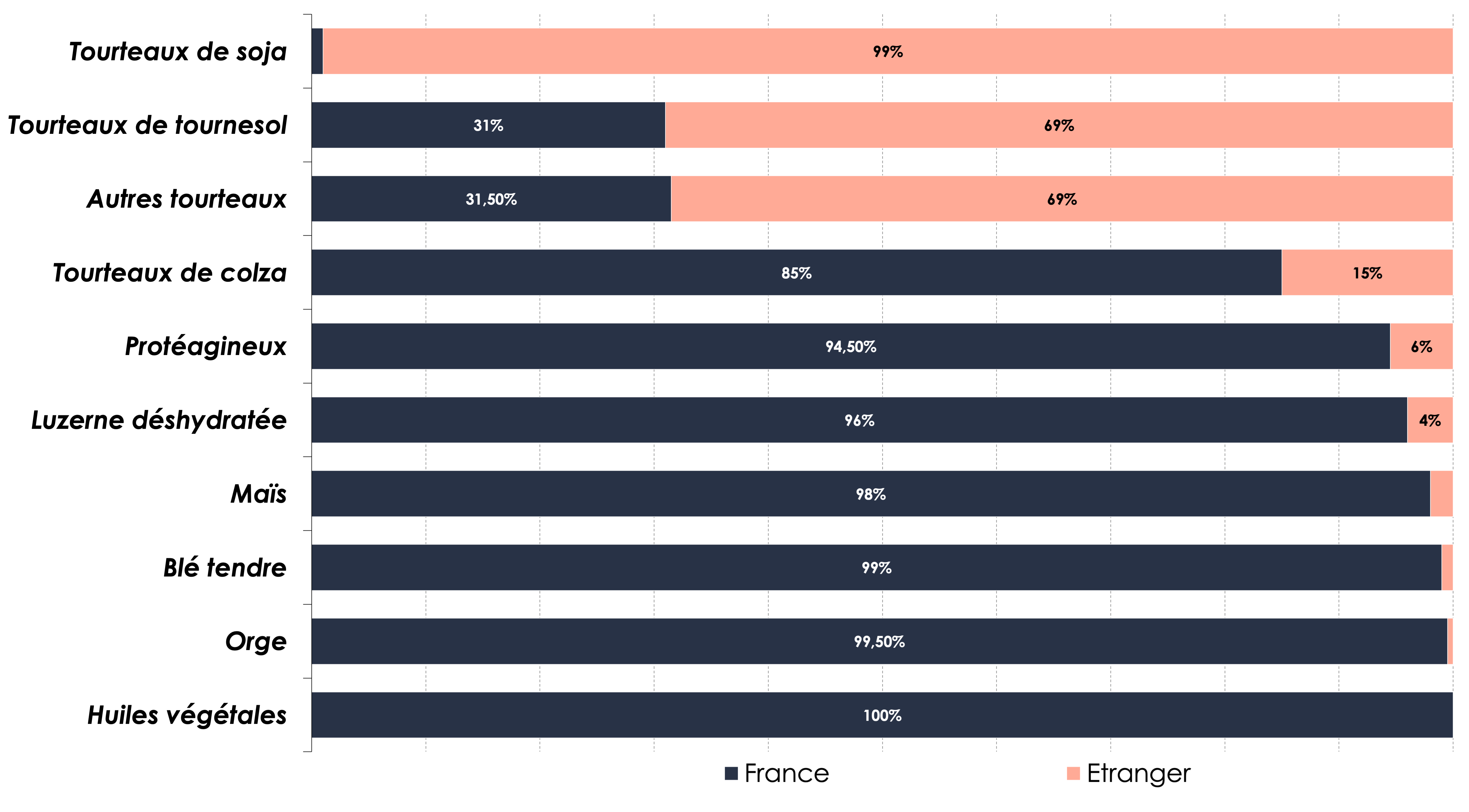

Or, si on croise avec l’origine de ces aliments (voir graphique ci-dessus), on se rend compte que les tourteaux que consomment nos poulets sont soit très peu de France pour le tournesol (31%) ou pas du tout de France pour le soja (1%)[11].

- Pour le tourteau de tournesol, il provient très souvent de mer Noire et plus précisément d’Ukraine, ce pays étant le premier producteur de tournesol au monde[12]. On comprend alors très vite, dans le contexte actuel, le risque systémique d’une telle dépendance.

- Le tourteau de soja vient quant à lui majoritairement du Brésil[13], laissant aussi planer un risque économique en cas d’aléas majeurs dans cette partie du globe.

Du point de vue carbone, l’impact carbone des cultures de tournesol importées d’Ukraine et d’ailleurs est peut-être similaire aux cultures françaises. Néanmoins, comme toute culture importée, il est bien plus difficile de déployer des actions de réduction des émissions au champ lorsque celui-ci se trouve à l’étranger, et ainsi de garantir une baisse de 40%[14] des émissions de cultures comme le demande la SNBC française (Stratégie Nationale Bas Carbone). Enfin, le lien entre cultures importées et émissions est majeur pour le soja, dans la mesure où les cultures ont lieu souvent sur des terres récemment déforestées[15], venant ainsi accentuer l’empreinte carbone de l’élevage étudié. Ainsi, un tourteau de soja français émet environ 370 gCO2e/kg tandis qu’un tourteau de soja brésilien associé à la déforestation va lui émettre 1 670 gCO2e/kg[16], soit plus de 4 fois plus.

Du point de vue du producteur, comme pour les tomates, le sujet prix est aussi prégnant car le prix de ces matières importées est très volatile en fonction des aléas politiques et climatiques à l’échelle du globe. Du fait de la guerre en Ukraine et de la chute attendue de la production ukrainienne, le cours pour le tourteau de tournesol est aujourd’hui proche de 430 € la tonne rendue port[17] contre moins de 280 € il y a un an, soit une multiplication par 1,5 du prix.

Cette situation n’est bien sûr pas irrémédiable. Au même titre qu’il faut questionner le lieu de production de certains fruits comme la tomate, il faut aussi se demander comment la France peut réduire cette dépendance aux protéines étrangères.

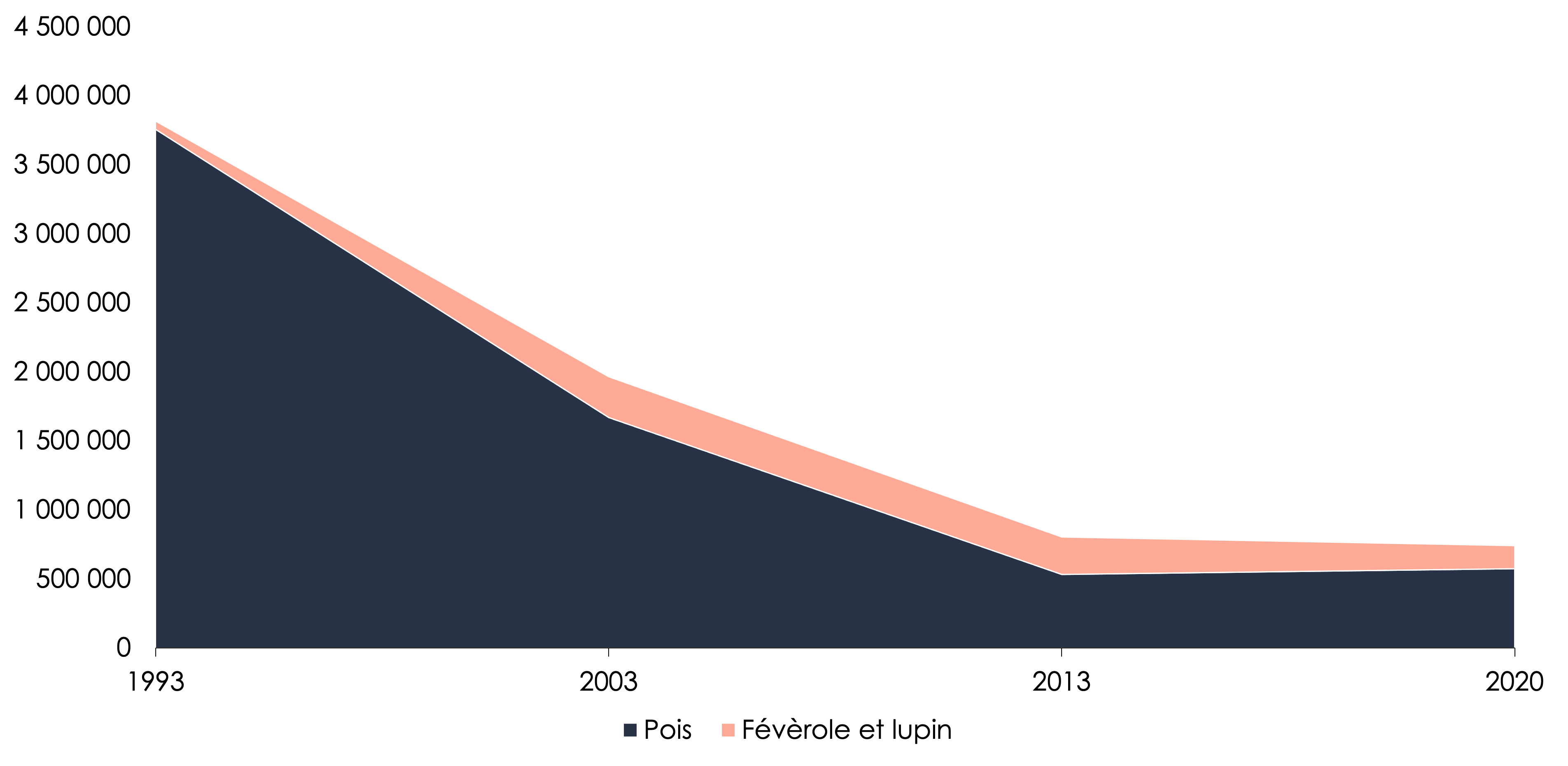

Il semble alors indispensable, quelle que soit la production animale, de soutenir la filière des protéines végétales pour améliorer l’autonomie protéique française. Cela passe notamment par redévelopper la culture de protéagineux comme le pois ou la féverole.

En 1994, comme illustré avec le graphique ci-dessus[18], la production de ces deux cultures pour l’alimentation animale s’élevait à plus de 2 millions de tonnes, alors qu’elle représente aujourd’hui moins de 300 000 tonnes[19]. Augmenter la part de protéagineux produite en France dans l’alimentation animale, y compris pour la volaille, est nécessaire pour réduire notre dépendance alimentaire mais aussi fossile et carbone.

Pour cela, il faut dépasser les belles idées et ainsi comprendre les freins à la production de ces cultures afin de pouvoir les résoudre[20]. Cela passe par :

- l’amélioration de la résistance de ces cultures face au déficit hydrique, aux ravageurs (pucerons) et aux maladies (viroses) afin a minima de stabiliser les rendements et éviter des bilans de récolte très bas comme la campagne de 2020 ;

- une meilleure valorisation financière de ces cultures compte-tenu de leur apport environnemental et carbone ;

- une meilleure structuration de la filière par les acteurs en lien avec les agriculteurs (chambres d’agriculture, conseillers agricoles, coopératives, instituts techniques).

3. Les grandes cultures ou la dépendance aux engrais azotés

Après les tomates et les poulets, il est temps d’évoquer les céréales étant donné qu’elles couvrent 35% de la superficie agricole[21] et que la France est le principal producteur européen. Les principales céréales produites en France sont en premier lieu le blé avec 29,2 millions de tonnes produites, suivi du maïs avec 12 millions et enfin de l’orge avec 10 millions de tonnes[22].

Comme toute plante, les céréales ont besoin des 16 éléments nutritifs essentiels à leur cycle de croissance, et en particulier le fameux triptyque N (azote), P (phosphore) et K (potassium). Sans des apports corrects en azote, les rendements peuvent être réduits, la teneur en protéines des céréales peut également se détériorer. Si les consommations de phosphore et de potasse ont fortement baissé sur le territoire en 20 ans (-70% de réduction), les engrais azotés restent toujours importants puisque la France a importé 2,1 millions de tonnes d’engrais azotés lors de la campagne 2019-2020[23]. Et ces volumes sont aujourd’hui très majoritairement dédiés pour les grandes cultures.

Aujourd’hui, en France, ces engrais azotés prennent essentiellement la forme d’ammonitrate, cet engrais étant fabriqué à partir de l’ammoniaque qui elle-même est produite à partir d’énergies fossiles comme le gaz naturel et de charbon. Comme pour les tourteaux, la France ne couvre pas la totalité de ses besoins en azote mais seulement un tiers, le reste étant assurée par des pays de l’Union Européenne (40% environ via la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas) et un quart par des pays comme l’Égypte ou encore la Russie[24].

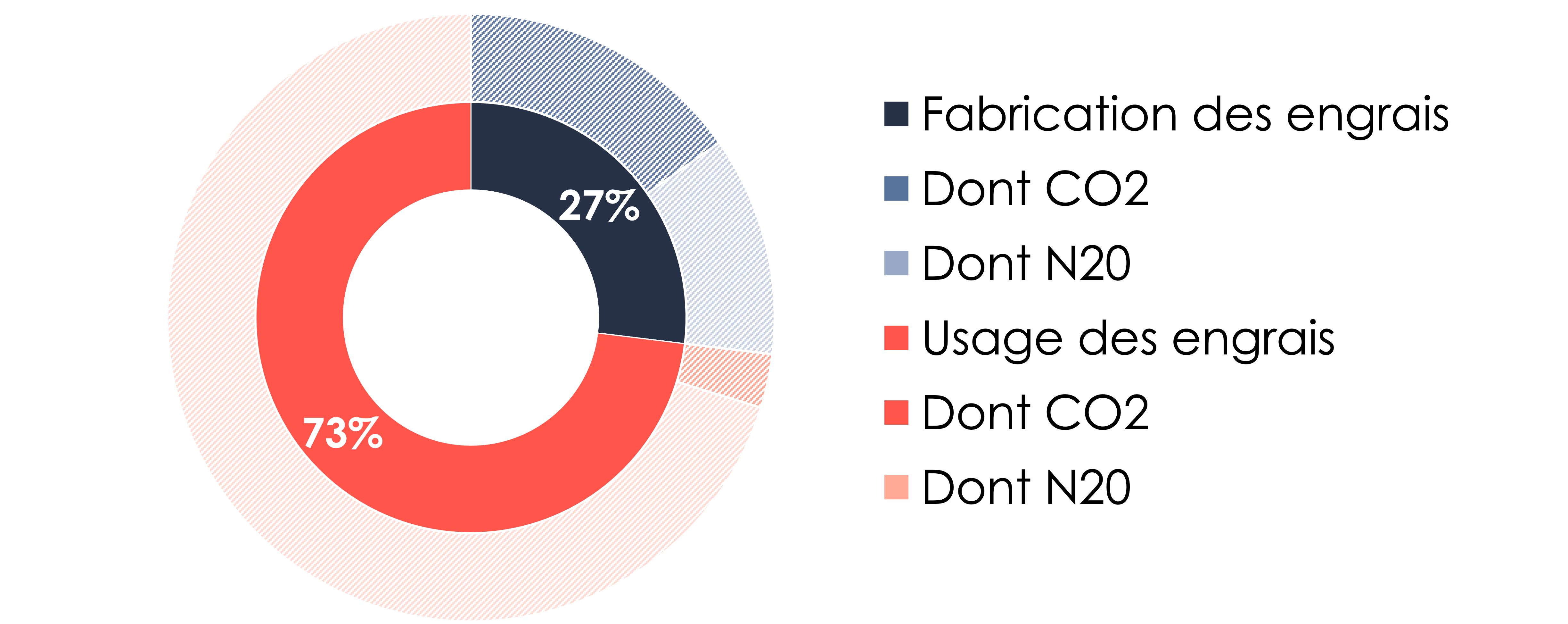

Là encore, du fait d’une dépendance aux énergies fossiles, l’impact carbone de la fabrication des engrais azotés est notable : l’ammonitrate émet 3 770 kgCO2e par tonne d’azote tandis que l’urée émet plus de 4 200 kgCO2e / tonne. À titre de comparaison, le plastique vierge issu du pétrole émet environ 2 400 kgCO2e par tonne fabriquée[25]. Par ailleurs, ces engrais sont également très émetteurs lors de la phase d’utilisation (au moment de l’épandage), car l’azote (qu’il soit d’origine minérale [chimique] ou végétale) peut se volatiliser sous la forme de protoxyde d’azote, qui est un puissant gaz à effet de serre (265 fois plus « réchauffant » que le dioxyde de carbone[26]). Ainsi, les engrais dans leur globalité représentent environ 45 millions de tonnes de CO2 équivalent[27], soit quasiment 40% des émissions de l’agriculture française, dont les trois-quarts sont liés à leur usage.

Le risque économique est aussi considérable, puisque deux tiers de la production d’engrais azotés sont assurés par des pays étrangers, pouvant être nos voisins, mais in fine très dépendants énergétiquement d’autres pays, à l’instar de l’Allemagne, ou des pays plus lointains géographiquement comme la Russie avec les risques géopolitiques que l’on connaît aujourd’hui. Ainsi, le cours de l’ammonitrate 33,5% s’est envolé du fait de la guerre en Ukraine et de l’arrêt des exportations russes : il atteint plus de 1 000 € la tonne aujourd’hui contre moins de 350 € il y a un an[29], soit une multiplication par trois du prix.

Tout comme les tomates ou les tourteaux, il est essentiel de penser la gestion de la ressource azotée sous deux contraintes : l’autonomie dans la production mais aussi la sobriété énergétique et carbone, ces deux notions étant étroitement liées. S’il est toujours possible de mieux optimiser les apports azotés en grandes cultures (ex. : via l’agriculture de précision), il est néanmoins nécessaire de repenser nos pratiques agricoles et nos stratégies culturales afin de pouvoir concilier les problématiques économique et climatique.

- Retrouver de la polyculture en France est une partie de la solution, au sens où les engrais organiques issus des élevages peuvent permettre de nourrir les sols, et ainsi garantir une circularité au sein de l’exploitation. En effet, le nombre d’exploitations en polyculture et polyélevage a diminué de plus de 30% en 15 ans, alors que le nombre d’exploitants uniquement céréales et oléo-protéagineux a augmenté d’un quart environ[30] ;

- La diversification des cultures est aussi indispensable pour réduire les émissions liées à l’azote et notre dépendance économique. Il s’agit concrètement d’introduire des légumineuses (soja, pois, féverole, luzerne) dans le système de rotation des cultures, qui ont la capacité de fixer l’azote de l’air contrairement aux autres plantes. Ces mêmes légumineuses permettront ensuite de nourrir le bétail et améliorer notre autonomie protéique. Développer des cultures de soja en France, en plus du pois et de la féverole, est ainsi une partie de la solution, et une étude européenne[31] publiée en avril 2022 a démontré que l’Europe pourrait être entièrement autosuffisante si 11% des terres cultivées européennes étaient consacrées au soja. L’objectif de doubler les surfaces françaises dédiées aux protéines végétales, dans le cadre du plan légumineuses, peut ainsi contribuer à réduire notre dépendance aux engrais minéraux importés.

- Enfin, l’évolution des régimes alimentaires vers plus de protéines végétales est un levier de réduction de nos consommations et émissions d’engrais azotés, comme a pu l’expliquer l’IDDRI dans son rapport ‘Une Europe agroécologique en 2050’. Néanmoins, les liens entre l’évolution de l’assiette alimentaire et les imports et exports d’azote sur le territoire français fera l’objet d’une analyse ultérieure par Carbone 4.

Conclusion

Ces trois filières ne sont que des exemples des nombreux défis que rencontre aujourd’hui l’agriculture française. Cela montre aussi que traiter à bras le corps le sujet climatique permettra sans aucun doute de résoudre d’autres problématiques majeures comme l’équilibre économique des exploitations, la dépendance vis-à-vis des pays étrangers, etc.

Ces changements structuraux, que ce soit pour les producteurs de tomates, de volailles ou de céréales, nécessitent néanmoins un soutien humain et financier conséquent pour que la transition ait lieu suffisamment rapidement et à grande échelle. Ce soutien dépend bien sûr des pouvoirs publics mais aussi des acteurs intervenant sur toute la chaîne de valeur comme les coopératives, industriels et distributeurs afin d’insuffler ce virage du système alimentaire.

Contactez-nous

Pour toute question sur Carbone 4, ou pour une demande concernant un accompagnement particulier, contactez-nous.